ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данная статья содержит исключительно личное восприятие проблемы автором публикации и не претендует на всеобъемлющую истину. Автор не преследовал цели разжигать отраслевую рознь или оскорблять чьи-то чувства, какими бы они ни были.

Вначале давайте сразу договоримся об используемой терминологии. Под сценическим мониторингом сегодня будем понимать систему звуковоспроизводящего оборудования, позволяющую музыкантам контролировать своё исполнение и синхронизировать свою партию с другими участниками коллектива. Как правило, данное оборудование представлено сценическими мониторами и специальными инструментальными комбо-системами, предназначенными исключительно для размещения на сцене или рядом с ней. Про гитарные усилители, стеки и прочие комбики мы говорить не будем, оставив данную тему для сотрудников компаний рынка MI. Речь сегодня об особенностях использования систем мониторинга на малых сценах «живых» клубов.

Из истории вопроса. Необходимость появления полноценного сценического мониторинга была осознана с развитием рок-н-ролла, появлением громких электромузыкальных инструментов и развитием культуры шумных вечеринок. Если инструменталисты могли контролировать свои партии за счёт персональных усилителей, то вокалистам приходилось тяжело – их уделом было внимание к отражённому сигналу основного звукоусилительного комплекта.

Первый описанный случай применения сценических мониторов относится к выступлению американской звезды голливудских шоу Джуди Гарленд в Сан-Франциско 13 сентября 1961 года в зале Civic Auditorium, причём, сценические мониторы предназначались исключительно для усиления вокала певицы. Мониторная система была подключена к FOH-микшеру и представляла собой обычные акустические системы, установленные по углам сцены.

Чем громче становилась музыка, тем большее внимание уделялось работе со звуковым пространством сцены. В начале 70-х инженерами компании McCune Sound был создан первый мониторный микшерный пульт. Чуть раньше, во избежание возникновения обратной акустической связи, на сцене стали использоваться узконаправленные микрофоны, а акустические мониторные системы были выделены в отдельный класс оборудования.

Возникает вопрос – если системами сценического мониторинга занимаются давно и серьёзно, почему они доставляют так много хлопот? И почему музыканты в отечественных рок-клубах перед выходом на сцену всегда спрашивают у коллег: «На сцене что-нибудь слышно?». Давайте разбираться.

«Чем меньше сцена – тем больше проблем» - данная фраза частенько звучит не только из уст музыкантов, но и сотрудников звукового цеха. Кроме того, количество проблем экспоненциально возрастает согласно насыщенности, экспрессии и громкости исполняемого музыкального материала. То есть, у трио балалаечников на сцене хлопот в разы меньше, чем у thrash metal группы. Почему возникают эти проблемы и как с ними справиться?

Прежде всего, нужно лично осознать природу проблем, возникающих на сцене небольшого концертника, а именно – взаимное влияние источников сигнала. Судите сами – на десятке квадратных метров расположена барабанная установка, «снятая» 6-9 микрофонами, пара мощных гитарных стеков (где сигнал также снимается микрофонами), басовый стэк, несколько мониторов передней линии и отдельная линия барабанщика. Если повезёт, то может использоваться третья линия мониторов для отдельных музыкантов, чему они будут несказанно рады. Все мониторы заведены на FOH-микшер.

Предвижу горькую ухмылку «больших» звукорежиссёров (и тех, кто почему-то вдруг себя к ним причислил) – что за каменный век??? Где возможности для индивидуального мониторного микса для каждого музыканта? Где слова о мониторном пульте? Где слова о In-ear системах? … Всё верно, конечно, но лишь в теории, которая разбивается о суровую правду 90% отечественных «концертников», где парни в кожаных джинсах пытаются разобраться не только с темпом 240 уд/мин, но и с обратной акустической связью, убитыми гитарными усилителями и лимитом времени на саундчек.

Итак, взаимное влияние компонентов звукового комплекта на малой сцене является трудноизлечимым заболеванием, но минимизировать его возможно. Как мы говорили ранее, основа неприятностей заключена в высоком уровне звукового давления на сцене. И это не потому, что музыканты глухие (хотя, отчасти, это так). Дело в том, что акустические барабаны весьма громкий инструмент. Предложение «пусть барабанщик тогда играет потише» - нонсенс: это не концерт балалаечников, это thrash metal и динамика звукоизвлечения предельная. Соответственно, остальным участникам группы приходится доводить громкость своих инструментов до значений, позволяющих создать хоть какую-то приемлемую звуковую картину (говоря проще - хоть как-то себя услышать). И вот тут начинается настоящий кошмар! На сцене, включая ударную установку, одновременно находится порядка 10 включенных микрофонов, каждый из которых, помимо своего непосредственного источника (например, вокала), тянет в себя всё что попало. (Малый барабан? Отлично! Железо - очень хорошо! Гитарный стек? И это можно!) Венчает эту содомию гудящая сцена, передавая через микрофонные стойки всё то, с чем не справились барабаны.

Далее не лучше. Настройка вокального микрофона в мониторных линиях заканчивается возникновением обратной акустической связи, так как человеческий голос самый тихий из источников звука на metal-сцене. Вывод о корректном выборе микрофона и нюансах работы подавителя обратной связи оставим для следующей публикации. Сегодня будем бороться с проблемами более радикально.

Ну, и конечно, вишенкой на торте будет неконтролируемый поток сценической какофонии, извергающийся в зрительный зал. Всё, концерта не будет :).

Итак, уравнение со многими неизвестными – большая громкость, большое количество микрофонов, ограниченное пространство. Звуковая константа барабанов может быть минимизирована путём использования специального экрана (Drum Shield), что безусловно сделает сцену значительно тише со всеми вытекающими положительными факторами звукопередачи. Но есть нюансы – экран требует много места, разрушает живую ауру сценического действия, изменяет звучание барабанов и требует особого внимания к мониторному миксу барабанщика. Но поверьте, при использовании drum shield даже в паре метров от сцены можно услышать полноценный микс без влияния сценических мониторных систем и прямого звука барабанного «железа». Цена вопроса – 50 000 рублей.

Далее – сокращение количества микрофонов на сцене. Вариант 1: выступление под фонограмму (шутка). Вариант 2: использование современных приборов-помощников. Первым делом убираем микрофон из бочки (бас-барабана) и заменяем его триггером. Не нужно этого бояться – бочка останется бочкой, а звучание станет артикулированным и чистым, напрочь лишённым гудения и искажений. Это отнюдь не нововведение на metal-сцене – идея эксплуатируется не первый десяток лет. Кстати, иногда барабанщики используют триггеры и на малом барабане, и на альтах/томах. Есть, конечно, некоторые специфические моменты, но практика всегда права – стоит только попробовать.

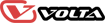

Далее убираем микрофоны гитарных стеков и заменяем пару динамик/микрофон эмулятором. Знаю-знаю - живое звучание, подобранное сочетание динамика и микрофона и прочая небезосновательная история. Но мы же практики и знаем, что вместо желаемого гитарного усилителя и кабинетов на клубной сцене будет видавший виды комбо с непотребным микрофоном на меняющей своё географическое положение стойке. Убираем? Конечно! Что взамен? Кабинетулятор!

Данный прибор могут называть по-разному – эмулятор, кабинетулятор, лоадбокс, кабинет-симулятор и т.п. Суть приборов одна – имитация изменения гитарного сигнала, происходящего в паре «кабинет гитарного усилителя – микрофон». Механизмы получения результата различаются, хотя в последнее время широкое распространение получили приборы, работающие с готовыми импульсами настоящих усилителей. Назначив необходимые параметры пресета гитарного процессора, на выходе можно получить звучание идентичное любимым всеми VINTAGE 30, раскаченных Triple Rectifier, снятых SM-57. И не нужно утверждать, что это работает как-то не так! Пример: во время моей работы в студии в гости зашёл один очень уважаемый гитарист одной очень уважаемой группы, который послушав фонограмму, сказал: «Гитары отлично звучат… Да, MESA BOOGIE ни с чем не перепутаешь! А то накупят компьютеров…». Я не стал расстраивать человека правдой о том, что гитарные треки были записаны напрямую в DAW с использованием базовых заводских импульсов не самого дорогого гитарного процессора. И если работа эмулятора не отличима от оригинала в стерильных студийных условиях, то что можно говорить о рядовом «концертнике»? Напомню, что там у вас не будет ни MESA BOOGIE, ни нужного микрофона, ни демпфированной стойки, ни уверенности в том, что стойка до конца концерта останется там, где нужно. Кроме того, при таком количестве переменных составляющих звукорежиссёру делегируется излишний объём ответственной работы. Справится? Не всегда.

Кстати, на концертных площадках я несколько раз встречался с упрощённой системой ин-лайн подключения гитары, когда вместо импульсного модулятора использовался дибокс с кабинетулятором. Сигнал от педалборда гитариста подавался в дибокс, который разделял его на чистый (который отправлялся в комбо-усилитель) и обработанный (с cab sim), идущий в микшерный пульт. Таким образом, гитаристу предоставлялась возможность использовать гитарный усилитель в качестве индивидуального монитора, манипуляции с которым никак не влияли на сигнал в FOH-микшере, делая работу звукорежиссёра предсказуемой. (Не секрет, что музыканты во время выступления могут внезапно изменить параметры звучания своего усилителя, что заставляет звукорежиссёра заново собирать микс). В общем, цена вопроса – 20 000 рублей.

Далее – убираем микрофон вокалиста. Шутка. Пусть поёт в микрофон. Единственное, на мой взгляд, на metal-сцене предпочтительно использовать узконаправленный микрофон, что сократит количество мусора в сигнале, а неопытного музыканта можно деликатно (по крайней мере без мата) попросить подойти к микрофону поближе.

Теперь переходим к самому сложному и трудно исправимому нюансу большинства «концертников» - ограниченной площади сценического пространства. Здесь приборами проблему не решить и действовать нужно жёстко и радикально. Убираем со сцены всё лишнее, то есть музыкантов (опять шутка). В нашем распоряжении, помимо самой сцены, есть потолок и стены. Почему бы не разместить сценические мониторы не под ногами музыкантов, а НАД музыкантами, над авансценой? Я встречался уже с данными архитектурными изысками и оценил преимущества подобного размещения акустических систем. Поверьте, это очень удобно – помимо свободного места на сцене мы получаем большое звуковое пятно покрытия сцены. Кроме того, данное решение позволяет сохранить оборудование и коммутацию - гитаристы не ставят на монитор ногу (что, конечно, выглядит эпично), не проливают на динамики различные жидкости, а разбушевавшиеся подростки не вырвут с корнем коммутационные разъёмы во время концертного сета. Да, есть и минусы – верхнее расположение мониторов сильно завязано на высоту потолка – очень высокий или крайне низкий потолок для этого не годится. Но идея имеет право на жизнь в доброй половине стандартных клубов.

Теперь перейдём к нюансам выбора оборудования сценического мониторинга, исходя из личного опыта и персональных предпочтений. Основные требования, предъявляемые к оборудованию концертного зала любого российского города объяснимы и выстраданы годами. Это надёжность, ещё раз надёжность, механическая устойчивость к любого рода внешним воздействиям и компактность. О звуковом давлении, частотном и динамическом диапазоне, а также направленности и прочих электроакустических параметрах говорить смысла нет – все хотят «пожирнее и погуще» вне зависимости от статуса концертного клуба.

На что есть смысл обратить внимание при выборе сценического монитора с точки зрения участника thrash metal вечеринок? Прежде всего, исключить из списка рассмотрения приборы с характеристиками на грани допустимого – всё оборудование должно иметь значительный запас по всем основным параметрам. Любой живой сет подразумевает массу форс-мажорных обстоятельств, вынуждающих сотрудников звукоцеха действовать в шлейфе уже произошедшего, ввиду сложно поддающихся предсказуемости возможных проблем. Прочность конструкции мониторов – смотрите в сторону систем с корпусом из фанеры. Различные типы пластика, МДФ и ДСП в чём-то могут быть и хороши, но не в нашем случае, когда монитор хочется отлить из стали или бетона. Надёжность… Безусловно! Ни Большой Бренд, ни отзывы и обзоры в соцсетях здесь не панацея от проблем. Поможет только точное понимание нюансов использования оборудования, грамотная эксплуатация, своевременная профилактика, контроль и хорошая коммутация. Ломается всё – и Meyer Sound, и ECO, и остальное. С группой The Wolves мне приходится играть на самых разных площадках, где случается видеть и слышать всё, что выпускала индустрия профессионального (и не очень) звукоусиления за последние 50 лет. И как показывает практика, конечный результат звукопередачи далеко не всегда пропорционален стоимости установленного в заведении оборудования. Но если я вижу на сцене сигнальные кабели под ногами музыкантов, разбитые силовые удлинители и залитый пивом монитор, понимаю, «Хьюстон, у нас проблемы!»

Пара слов о мощности мониторов. В большинстве случаев в сверхмощных акустических системах нет необходимости, так как большая громкость лишь увеличит звуковой хаос, к тому же неминуемо спровоцирует возникновение обратной связи с микрофонами. Но и выжимать последние соки из компактной системы тоже опасно в силу множества понятных причин. Здесь лучше побольше внимания обратить на правильность размещения сценических мониторов на сцене и их конструктивные особенности - направленность и расположение ВЧ-драйверов. Идеальным будет случай с соосным расположением ВЧ- и НЧ-компонентов системы, так как АЧХ будет равномерно изменяться в зависимости от перемещения музыкантов по сцене. Это лишь кажется, что если драйвер расположен слева (или справа) от вуфера, то это не слишком заметно для исполнителя. На большой сцене это останется незамеченным, а на малой, когда монитор находится непосредственно перед музыкантом, расположение и направленность драйвера подчас критична. Дело в том, что на громкой сцене невозможно «почистить» мониторный микс ввиду «сваленного в кучу» звучания инструментальных усилителей, мониторов соседних линий, барабанов и отражённого сигнала FOH-систем. То есть музыканту приходится буквально ловить необходимый сигнал в общей каше, а поскольку основная артикуляция голоса или гитары находится в распоряжении ВЧ-драйвера, то вывод напрашивается однозначный.

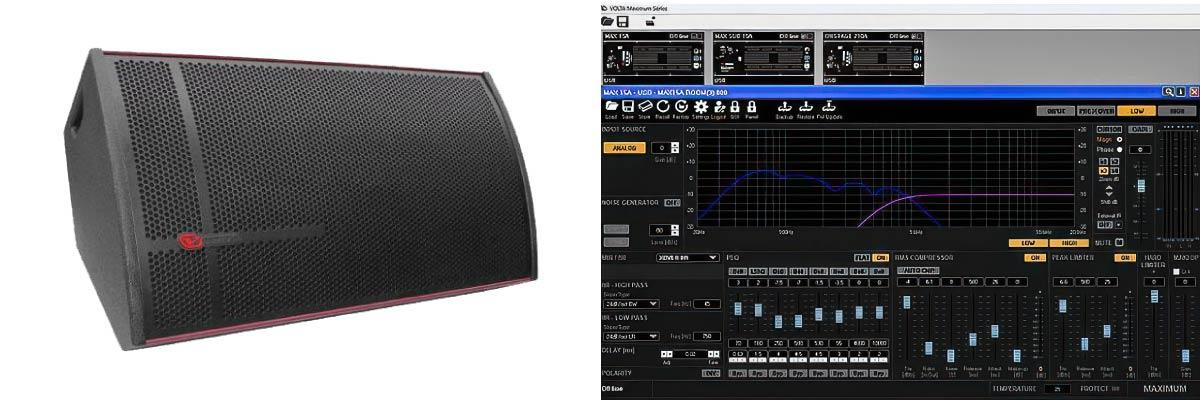

Ярким представителем класса сценических мониторов с коаксиальным расположением динамиков является серия акустических систем VOLTA FLY STAGE, включающая в себя три модели активных мониторов с 10-, 12- и 15-дюймовыми вуферами. Усилительный модуль FLY STAGE оснащён управляющим DSP и весьма любопытной системой коммутации, позволяющей «подмешивать» в общий сигнал индивидуальный сигнал исполнителя, вариативно раздавая его на остальные мониторы линии.

Помимо применения коаксиальных динамиков есть ещё одно конструктивное решение, подходящим (подходящее) для громких сцен — это использование сразу двух вуферов среднего диаметра с расположенным между ними ВЧ-драйвером. Данная конфигурация акустической системы позволяет получить равномерное горизонтальное покрытие с равным осевым затуханием. Такие мониторы имеют ряд преимуществ перед привычными аналогами в силу их ремонтопригодности, стоимости компонентов (что немаловажно для небольших концертников) и низкий профиль. Кстати, для потолочной установки они также более приемлемы, нежели мониторы с одним большим вуфером.

Хорошим примером монитора описанной выше конструкции является акустическая система VOLTA ONSTAGE-210A. Новинка популярного производителя интересна как своей нечасто используемой конфигурацией 2х 10” с центральным расположением драйвера, так и ультрасовременным, насыщенным передовыми технологическими решениями усилительным модулем, разработанным и произведённым компанией MARANI. Многие спросят, а не мал ли 10-дюймовый динамик для metal-сцены? Берём в помощь калькулятор и ученика 5 класса общеобразовательной школы: площадь подвижной части двух 10-дюймовых динамиков значительно больше, чем площадь привычного 12-дюймового динамика, и приближается к площади 15-дюймового! Площадь динамика 12” равна 113 кв. дюймов, двух «десяток» — 157 кв. дюймов, а «пятнашки» — 176,6 кв. дюйма. А пока звуковое давление формируется благодаря передаче звуковых волн в воздушном пространстве за счёт механического колебания диффузора динамика (под действием электромагнитных волн), этот показатель даёт данные для некоторого анализа. Отдельного упоминания заслуживает усилительный модуль, выпускаемый специально для VOLTA всемирно известным разработчиком и производителем процессорно-усилительного оборудования MARANI. Для работы со звуковым сигналом пользователю предоставляются возможности, доступные лишь в топовых моделях рэковых звуковых процессоров. К ним относятся как стандартные функции, например, управление входным усилением, задержкой, шумоподавлением, параметрическим эквалайзером, изменением полярности и т.д., так и продвинутые блоки обработки: динамический фильтр громкости, комплексная RMS-компрессия и ограничение звукового сигнала, а также кроссоверные IIR-фильтры Линквица-Райли, Бесселя, Баттерворта и уникальный MIR-фильтр с линейной фазовой характеристикой, который упрощает работу с фазой в области разделения частот кроссовером при сохранении очень низкой задержки. Удобное и интуитивно понятное управление всеми параметрами выполняется с помощью специального ПО, а для начала работы с акустическими системами предлагаются готовые заводские пресеты, оптимизированные для АС и различных сценариев её использования. Но если вы предпочитаете пользоваться пассивными сценическими мониторами, то у ONSATAGE есть версия без усилительного модуля.

Вообще, выбор между пассивными и активными мониторами является предметом личных предпочтений. Ни тот ни другой вариант, на мой взгляд, не является идеальным. Вероятно, неслучайно, даже самые авторитетные производители профессионального оборудования подчас не имеют в своём товарном предложении одновременно пассивные и активные сценические мониторы, отдавая предпочтение лишь какому-то одному виду конструкции. Производители активных мониторов рассматривают свои изделия как законченную согласованную звуковую систему, готовую к прямому подключению к распределительному устройству или микшеру. Производители пассивных систем говорят об удобстве, универсальности и надёжности, подразумевая отсутствие необходимости подведения индивидуальных силовых кабелей, свободе выбора усилителей мощности и существенной экономии при использовании многоточечных мониторных систем. В общем, решайте сами.

Пара слов о том, почему я не рассматриваю в нашем случае ушной мониторинг как альтернативу сценическим акустическим системам. Сам класс оборудования In-Ear я очень ценю, так как это действительно очень хороший вариант решения большинства проблем, описанных в этой статье. Но опыт (сын ошибок трудных) не позволяет мне говорить об ушном мониторинге как об устоявшейся практике в стандартных условиях metal-сцены. Для непосвящённых в таинство thrash-вечеринок нужно пояснить, что мероприятия часто проходят в формате микрофестивалей, когда за вечер на сцене появляются от 3 до 5 групп. В таких условиях нет времени на настройку дополнительного оборудования, и музыканты пользуются стандартным мониторным сетом, лишь корректируя его согласно собственным предпочтениям. Вторая немаловажная причина отказа от In-Ear-системы - отсутствие свободных выходов на микшере клуба. Про мониторные пульты говорить не приходится, а FOH, как правило, забит под завязку. Кроме того, звукорежиссёру заведения тоже зачастую лень возиться с коммутацией и настройкой передатчиков системы, когда нужно за 15 минут полностью обеспечить выход на сцену следующей банде парней с гитарами. Ну и последняя причина — это возможность остаться «глухим», если что-то произойдёт с ушными мониторами конкретного исполнителя. Это и радиопомехи на несущей частоте, и проблемы, вызванные коммутацией, и выпавший в угаре наушник. То есть в любом случае желательно дублирование сигнала через сценические системы, что замыкает круг. Но всё же, если есть время на полноценный саундчек и позволяет оборудование, то In-Ear, безусловно, отличный вариант как для комфорта исполнителей, так и для звука в зале.

В заключение я повторю, что данная публикация не является ни рекомендациями к действию, ни вызовом к профессиональной дискуссии. Это лишь мысли музыканта о наболевшем и просьба поделиться своими идеями, основанными на собственном опыте выступлений на малых громких сценах.